Qu'est-ce que la tokenisation des actifs du monde réel ?

nov., 11 2025

nov., 11 2025

Calculateur de Valorisation de Jetons

Exemple : Un immeuble de 5 000 000 € divisé en 50 000 jetons donne 100 € par jeton. Vous pouvez ainsi investir à partir de 100 € pour acquérir une part de l'actif.

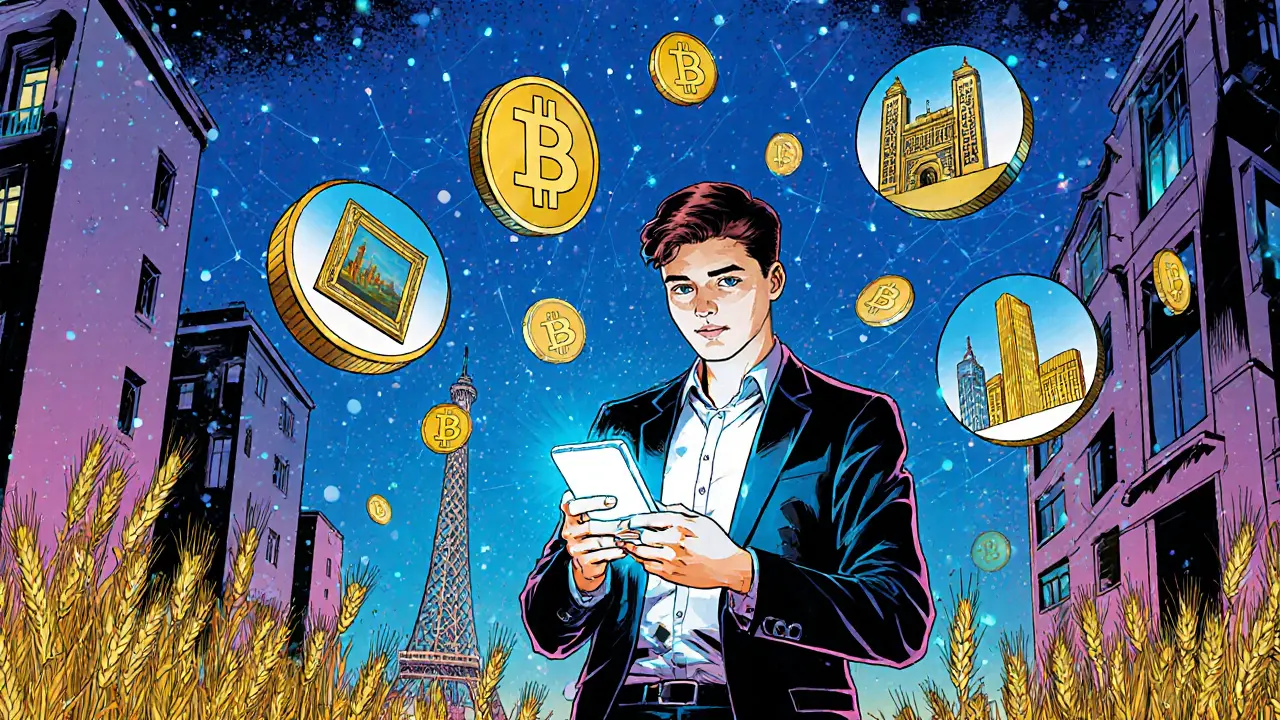

Imaginons que vous puissiez acheter un morceau d’un immeuble à Paris, une part d’une œuvre d’art de Picasso, ou même une fraction d’un champ de blé en Ukraine - sans avoir à débourser des millions, ni à gérer des papiers interminables. Ce n’est plus de la science-fiction. C’est la tokenisation des actifs du monde réel, ou RWA (Real World Asset Tokenization). Et elle est en train de changer la façon dont nous possédons, échangeons et investissons dans les biens tangibles.

Qu’est-ce que la tokenisation des actifs du monde réel ?

La tokenisation des actifs du monde réel, c’est le processus qui consiste à transformer la propriété ou les droits sur un actif physique ou numérique en un jeton numérique sur une blockchain. Ce jeton, c’est comme un certificat électronique qui prouve que vous détenez une part de quelque chose de réel : une maison, un avion, un baril de pétrole, une note de créance, ou même les redevances d’une chanson.

Contrairement aux cryptomonnaies comme Bitcoin ou Ethereum, qui n’ont pas de lien direct avec un actif physique, ces jetons sont ancrés dans la réalité. Ils ne sont pas juste des spéculations - ils représentent une valeur concrète. Et cette valeur peut être divisée. Vous n’avez pas besoin d’acheter un immeuble entier pour en être propriétaire : vous pouvez en posséder 0,1 %, et ce, en quelques clics.

Il existe deux grands types de jetons pour cela : les jetons fungibles (comme les ERC-20) et les jetons non fungibles (NFTs, comme les ERC-721). Les jetons fungibles sont interchangeables - un jeton vaut exactement le même que l’autre. Ils servent à représenter des actifs comme l’or ou les actions. Les NFTs, eux, sont uniques. Ils sont parfaits pour des objets rares comme une peinture, une montre de luxe ou un terrain spécifique.

Quels types d’actifs peuvent être tokenisés ?

Presque tout ce qui a une valeur peut être transformé en jeton. Voici les catégories les plus courantes :

- Immobilier : appartements, bureaux, terrains vagues. Des projets en Suisse et à Singapour tokenisent déjà des immeubles entiers.

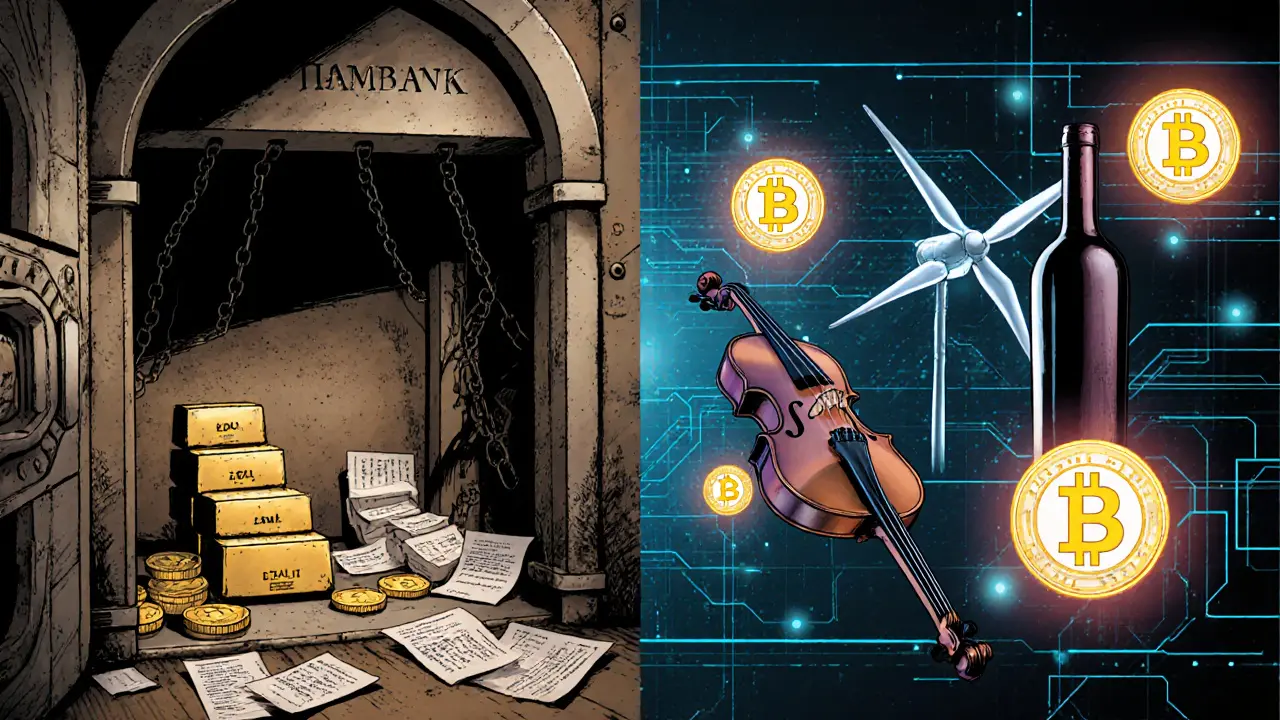

- Matériaux précieux : or, argent, platine. Des entreprises proposent des jetons représentant des lingots stockés dans des coffres sécurisés.

- Art et collections : peintures, sculptures, cartes de sport, objets de collection. Des musées et galeries utilisent la tokenisation pour ouvrir la propriété à des investisseurs du monde entier.

- Infrastructures : éoliennes, panneaux solaires, tours de télécommunication. Les revenus générés par ces actifs sont répartis aux détenteurs de jetons.

- Actifs financiers : obligations, actions privées, prêts. La tokenisation simplifie la négociation et réduit les coûts de transaction.

- Biens de luxe : voitures anciennes, vins rares, montres de collection. Des plateformes permettent d’acheter une part d’une Ferrari 250 GTO ou d’une bouteille de Château Lafite.

- Ressources naturelles : droits d’eau, droits miniers, terres agricoles. Des fermiers en France et au Brésil commencent à tokeniser leurs terres pour lever des fonds sans vendre leur exploitation.

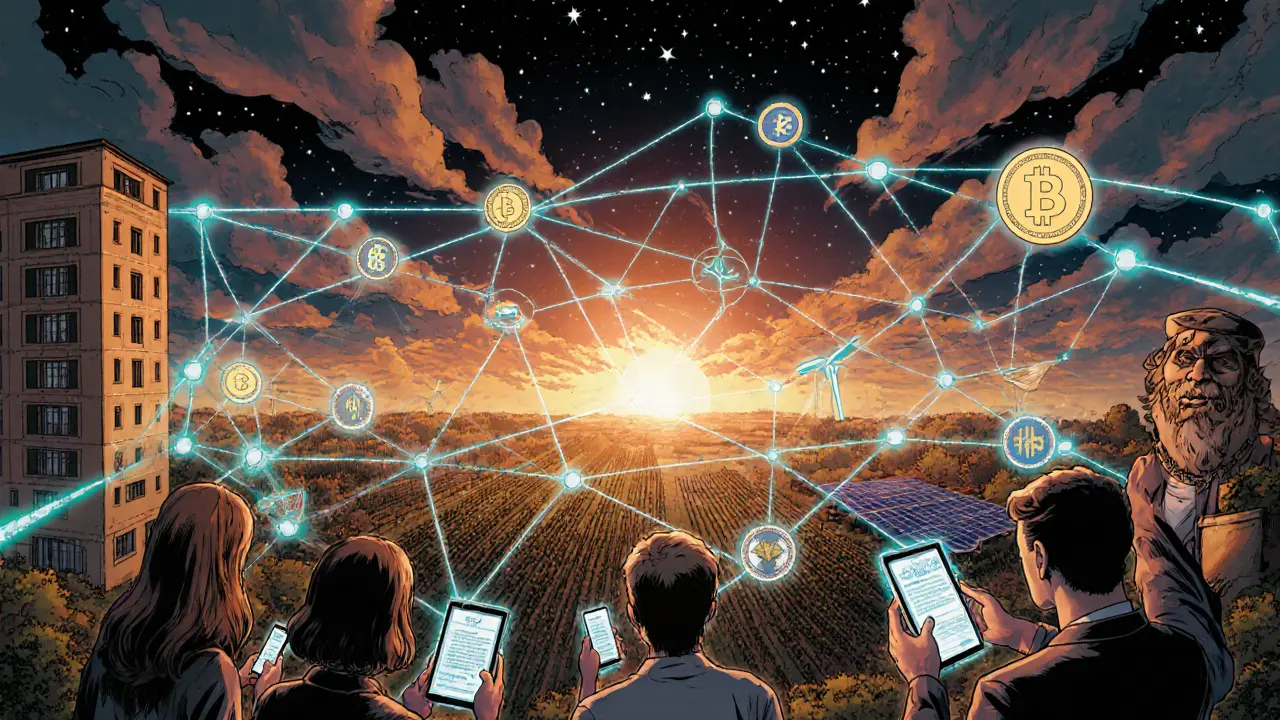

La liste ne cesse de s’allonger. Ce qui était autrefois réservé aux riches ou aux institutions devient accessible à n’importe qui avec un smartphone et une connexion internet.

Comment ça fonctionne ? Les étapes clés

Transformer un actif réel en jeton ne se fait pas en un jour. Voici les étapes essentielles :

- Sélection de l’actif : On choisit un actif avec une valeur stable, une demande vérifiable, et une réglementation claire. Un terrain vague en zone urbaine ? Oui. Un vieux tracteur ? Probablement pas.

- Évaluation et audit : Un expert indépendant évalue la valeur de l’actif. C’est crucial. Si l’évaluation est fausse, les jetons n’ont aucune valeur réelle.

- Structure juridique : On crée une entité légale - souvent une société à responsabilité limitée (SPV) - qui détient l’actif. Les jetons sont alors émis en contrepartie de la propriété de cette entité. Cela protège les investisseurs et respecte les lois financières.

- Développement technique : On choisit la blockchain (Ethereum, Polygon, Stellar…), le standard de jeton (ERC-20, ERC-721), et on écrit les contrats intelligents qui gèrent la création, la vente et la transférabilité des jetons.

- Intégration des données hors chaîne : Les jetons doivent savoir ce qui se passe dans le monde réel. Un jeton représentant un bien immobilier doit savoir si le loyer a été payé, si le bâtiment est assuré, ou si une rénovation a eu lieu. Pour cela, on utilise des oracles - des ponts sécurisés entre la blockchain et les sources externes (banques, notaires, capteurs IoT).

- Lancement et distribution : Les jetons sont mis en vente sur une plateforme dédiée. Les investisseurs achètent, échangent, ou détiennent les jetons dans leur portefeuille numérique.

Le tout doit être audité par des experts en blockchain et en droit financier. Un seul bug dans le contrat intelligent peut tout faire exploser.

Les avantages : pourquoi c’est une révolution

La tokenisation ne fait pas que rendre les choses plus faciles - elle les rend meilleures.

- Liquidez accrue : Un immeuble de 5 millions d’euros est normalement illiquide. Personne ne le vend en une semaine. Mais si vous le divisez en 50 000 jetons de 100 € chacun, n’importe qui peut en acheter un ou deux. Et ces jetons peuvent être échangés 24h/24, 7j/7, sur des marchés décentralisés.

- Accès mondial : Un étudiant à Lyon peut investir dans un parc éolien au Canada. Un retraité à Marseille peut détenir une part d’un vignoble en Italie. Les frontières géographiques n’existent plus.

- Transparence totale : Toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain. Personne ne peut falsifier les registres. Vous voyez exactement qui a acheté quoi, et quand.

- Réduction des coûts : Pas besoin de banques, de notaires, de courtiers. Les contrats intelligents automatisent la plupart des étapes. Les frais de transaction peuvent être divisés par 10.

- Intégration des processus : La propriété, la négociation, le règlement, le stockage et la gestion des dividendes se font sur une seule plateforme. Plus de systèmes disparates, plus de délais, plus d’erreurs.

En finance, cela équivaut à remplacer un fax par un email. Sauf que ici, c’est une révolution de l’ordre du 19e siècle à nos jours.

Les défis : ce qui freine l’adoption

Malgré tout son potentiel, la tokenisation n’est pas encore un jeu d’enfant.

- Réglementation floue : En France, en Allemagne ou aux États-Unis, les lois sur les jetons d’actifs ne sont pas encore claires. Certains pays les traitent comme des valeurs mobilières, d’autres comme des biens. Cela crée un risque juridique pour les émetteurs.

- Oracles fiables : Si un oracle ment - par exemple, dit qu’un immeuble est vide alors qu’il est loué - les jetons perdent leur valeur. La sécurité des oracles est donc critique. Des projets comme Chainlink sont en train de résoudre ce problème, mais c’est encore un point faible.

- Complexité technique : Développer un contrat intelligent sécurisé, l’auditer, l’intégrer à des systèmes bancaires traditionnels - ça prend des mois, voire des années, et des équipes spécialisées.

- Manque de compréhension : La plupart des investisseurs traditionnels ne comprennent pas la blockchain. Ils ne savent pas comment stocker un jeton, comment vérifier sa légitimité, ou comment en tirer des revenus. L’éducation est un obstacle majeur.

- Gouvernance des propriétés fractionnées : Qui décide de rénover un immeuble si 500 personnes en possèdent chacune 0,2 % ? Comment prendre une décision collective ? Les mécanismes de vote sur blockchain existent, mais ils sont encore expérimentaux.

Les grandes banques et les fonds d’investissement observent, mais n’entrent pas encore massivement. Ils attendent que les régulateurs posent des règles claires.

Le marché aujourd’hui : qui fait quoi ?

Le marché de la tokenisation des actifs réels est en pleine croissance. Selon les estimations, il pourrait atteindre plus de 100 billions de dollars d’actifs tokenisés d’ici 2030 - soit près de 10 % de la valeur économique mondiale.

Voici les acteurs clés :

- Plateformes spécialisées : Brickken, Securitize, Maple, Tokeny. Elles offrent des outils pour tokeniser des actifs et les distribuer légalement.

- Banques traditionnelles : UBS, JPMorgan, Société Générale testent des projets de tokenisation d’obligations et d’immobilier.

- États et régions : La Suisse a créé un cadre juridique clair pour les jetons de sécurité. Singapour est un leader en Asie. Certains États américains comme le Wyoming ont adopté des lois favorables.

- Infrastructure : Chainlink fournit les oracles sécurisés. Polygon et Ethereum proposent des blockchains à faible coût pour les petits actifs.

En 2025, on voit des projets concrets : un immeuble à Genève tokenisé en 10 000 jetons, des redevances musicales de chansons populaires vendues sous forme de jetons, ou encore des panneaux solaires sur des toits français qui génèrent des revenus partagés en temps réel.

Quel avenir pour la tokenisation ?

L’avenir de la tokenisation des actifs réels n’est pas dans la disparition des systèmes traditionnels - mais dans leur transformation. Dans 5 à 10 ans, il sera normal de posséder une part d’un pont, d’une centrale hydroélectrique, ou d’un catalogue de films. Les jeunes générations n’auront même pas besoin de comprendre la blockchain pour l’utiliser - elle sera aussi naturelle que payer par carte bancaire.

Le vrai changement, c’est la démocratisation. Ce n’est plus une question de richesse ou d’accès aux réseaux financiers. C’est une question de technologie, de transparence, et d’équité. La tokenisation permet à chacun - même avec 50 euros - de devenir propriétaire d’une part du monde réel.

Et c’est peut-être là sa plus grande révolution : elle ne change pas seulement la finance. Elle change la notion même de propriété.

Quelle est la différence entre un jeton et une action traditionnelle ?

Une action traditionnelle est une preuve de propriété délivrée par une société et gérée par des intermédiaires comme les banques ou les dépositaires. Un jeton, lui, est une version numérique de cette propriété, stockée sur une blockchain. Il peut être transféré directement entre deux personnes sans intermédiaire, en quelques secondes, et avec des frais bien plus faibles. De plus, les jetons peuvent représenter des actifs que les actions ne couvrent pas - comme un immeuble, un tableau, ou un droit d’eau.

Est-ce que la tokenisation est légale en France ?

La tokenisation n’est pas interdite en France, mais elle est soumise à des règles strictes. Si le jeton représente un droit de propriété ou un revenu (comme un dividende ou un loyer), il est considéré comme un « titre financier » par l’AMF (Autorité des marchés financiers). Cela signifie qu’il doit respecter les mêmes exigences qu’une obligation ou une action : prospectus, autorisation de diffusion, et conformité aux normes européennes. Les plateformes doivent être agréées. Il n’y a pas de loi spécifique à la tokenisation, mais les règles existantes s’appliquent.

Comment puis-je acheter des jetons d’actifs réels ?

Vous ne pouvez pas les acheter sur Binance ou Coinbase comme des cryptomonnaies classiques. Il faut passer par des plateformes spécialisées et régulées, comme Tokeny, Brickken, ou des services proposés par certaines banques. Ces plateformes exigent souvent une vérification d’identité (KYC) et parfois une qualification d’investisseur qualifié. Les montants minimaux peuvent varier de 100 € à 1 000 € selon le projet.

Les jetons d’actifs réels sont-ils risqués ?

Oui, comme tout investissement. Le risque principal vient de la valeur réelle de l’actif sous-jacent : si l’immeuble perd de la valeur, le jeton aussi. Il y a aussi le risque technique - un bug dans le contrat intelligent peut bloquer vos jetons. Et le risque réglementaire : si la loi change, votre jeton pourrait devenir illégal ou difficile à échanger. Il faut toujours bien comprendre l’actif, l’équipe derrière, et les garanties juridiques avant d’investir.

La tokenisation va-t-elle remplacer les banques ?

Pas complètement. Mais elle va réduire leur rôle d’intermédiaire. Les banques ne vont plus gérer les registres de propriété, les virements de dividendes ou les transferts de titres - ces tâches seront automatisées par les contrats intelligents. Les banques vont plutôt devenir des fournisseurs de services : elles pourraient offrir des portefeuilles sécurisés, des conseils juridiques, ou des solutions d’audit. Elles n’ont pas disparu - elles se transforment.

Denis Groffe

novembre 12, 2025 AT 08:43La tokenisation c'est juste une autre façon pour les riches de nous faire croire qu'on peut être eux sans rien donner en échange

Un jeton pour un immeuble à Paris ? Tu penses vraiment que quelqu'un va vendre 0,1 % de son bien à un inconnu sur internet ?

La blockchain c'est du vent, tout ça va exploser quand la SEC ou l'AMF décidera de fermer les portes

Et puis qui vérifie que l'or derrière le jeton existe vraiment ? Personne. C'est du poney magique avec des chiffres

Je vois déjà les escrocs qui vont tokeniser des terres en Afrique et vendre des parts à des Français qui croient qu'ils deviennent propriétaires de l'Afrique

La prochaine étape c'est des jetons pour des âmes humaines. On va bientôt pouvoir acheter des parts de ton voisin.

Jeremy Horn

novembre 13, 2025 AT 09:38Je trouve ça fascinant, vraiment. La tokenisation, c'est comme si on passait d'une économie de cartons et de papiers à une économie de données vivantes

Imagine un jour où ton appartement à Lille peut générer des revenus pour toi même si tu vis à Dakar, ou où un fermier du Sud de la France peut financer son exploitation en vendant des parts de son blé à des étudiants à Toulouse

C'est pas juste de la finance, c'est une réinvention de la propriété

Et ce qui est beau, c'est que ça permet à des gens qui n'avaient jamais eu accès à l'immobilier ou à l'art de devenir propriétaires d'une part du monde réel

Ça change la notion même de richesse. Ce n'est plus ce que tu possèdes en volume, mais ce que tu possèdes en fraction

Et oui, il y a des risques, oui il faut des régulations, mais l'histoire montre que chaque fois qu'on a démocratisé l'accès à un bien, ça a changé le monde

Le fax a disparu, le téléphone fixe aussi. Pourquoi pas les notaires ?

Je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis qu'il faut le regarder comme un outil, pas comme une menace.

jerome houix

novembre 13, 2025 AT 23:05Intéressant. J'ai regardé un peu les plateformes. Les frais sont quand même élevés pour un petit investisseur.

Je pense que c'est encore trop technique pour le grand public.

Il faudrait plus d'explications simples.

Aurelien Amsellem

novembre 15, 2025 AT 14:24La tokenisation c'est du pipi de chat pour gens qui croient encore que la blockchain va sauver le monde

Si tu veux investir dans un immeuble, achète un ETF. Point.

Le reste c'est du marketing pour vendeurs de crypto qui veulent te prendre tes sous

Et tu penses que les oracles sont fiables ? Tu crois vraiment que quelqu'un va te dire la vérité sur la valeur d'un tableau ou d'un champ de blé ?

Non. Ils vont mentir. Comme toujours.

La seule chose qui va se tokeniser, c'est ton portefeuille. Et ton cerveau.

Lass Diaby

novembre 15, 2025 AT 18:18Wow this is very good information i never think about this before

in Mali we have so many land but no one can invest because of paper work

tokenization can change everything for us

thank you for sharing this

Patrick Hochstenbach

novembre 15, 2025 AT 23:00Attention à ne pas confondre tokenisation et sécurisation. La blockchain ne rend pas un actif plus sûr, elle le rend plus transparent - mais si l'actif est pourri, le jeton l'est aussi

Je travaille dans la finance et j'ai vu des contrats intelligents qui bloquaient des fonds parce qu'un oracle n'avait pas mis à jour la valeur du bien

La technologie est puissante, mais elle ne remplace pas la diligence raisonnable

Et pour les NFTs sur des œuvres d'art ? Faites attention : le droit d'auteur n'est pas transféré avec le jeton. Beaucoup de gens le croient, et c'est une erreur coûteuse.

Sophie Spillone

novembre 16, 2025 AT 20:25OH MON DIEU ON VA TOUT DEVENIR PROPRIÉTAIRES DE CHOSE QUI N'EXISTE PAS

Je vais acheter 0,001% de la tour Eiffel et ensuite je vais la revendre à mon chien

Et puis quoi encore ? Des jetons pour les nuages ? Pour les rires des enfants ?

La finance est devenue un jeu vidéo où les gens paient pour des pixels qui prétendent être des immeubles

Je suis fatiguée. On a perdu le sens de la réalité.

La prochaine fois ils vont nous vendre des parts de l'air que je respire.

Et je vais devoir payer pour respirer. Parce que c'est tokenisé. Bien sûr.

Nicole Flores

novembre 17, 2025 AT 03:09La France va se faire voler son patrimoine par des Américains avec des ordinateurs

On laisse des Chinois et des Suisses tokeniser nos immeubles, nos vignobles, nos musées

Et on nous dit que c'est la démocratie ? Non. C'est la colonisation numérique

La tokenisation c'est le nouveau colonialisme. Avec des blockchains à la place des fusils

Les vrais propriétaires français ne pourront plus acheter leurs propres terres parce que les jetons sont tous pris par des fonds offshore

Je vous prédis : dans 10 ans, on verra des panneaux sur les châteaux français : "Propriété fractionnée. 97% détenu par des investisseurs étrangers."

Nathalie Verhaeghe

novembre 17, 2025 AT 23:51Je trouve ça incroyablement prometteur ! 🌟

La tokenisation permet de créer des marchés liquides pour des actifs qui étaient autrefois bloqués - c’est un vrai progrès

Et les oracles ? Oui, c’est un défi, mais des projets comme Chainlink et Pyth sont déjà en train de résoudre ça avec des données vérifiables et décentralisées

Je suis en train de suivre un projet de tokenisation de panneaux solaires en Normandie - les revenus sont distribués en temps réel aux détenteurs de jetons. C’est magique ! 📊☀️

Il faut juste bien choisir les plateformes régulées, faire son KYC, et comprendre l’actif sous-jacent - pas plus compliqué que d’acheter un fonds en ligne !

Et si vous avez 100 €, pourquoi ne pas commencer ? C’est une porte d’entrée vers la propriété réelle, pas une spéculation.

Danielle Kempf

novembre 19, 2025 AT 05:44Il est inacceptable que des citoyens ordinaires puissent investir dans des biens stratégiques sans contrôle étatique.

La tokenisation des terres agricoles ou des infrastructures publiques est une menace pour la souveraineté nationale.

Il faut interdire immédiatement toute forme de tokenisation d'actifs essentiels.

La propriété doit rester sous contrôle public, pas entre les mains de n'importe qui avec un portefeuille numérique.

Je demande une enquête urgente de l'AMF sur les plateformes qui proposent ce genre d'investissement.

Elise Barthalow

novembre 20, 2025 AT 20:05Je trouve ça cool en fait

Je sais pas trop comment ça marche mais si je peux avoir une part d’un vignoble avec 50€ pourquoi pas ?

Je vais regarder ça ce week-end

Peut-être que je vais acheter un jeton de vin 😄

Sophie Wallner

novembre 21, 2025 AT 19:06Oh la la. Encore un gourou de la blockchain qui nous vend du rêve.

Le seul truc qui va être tokenisé, c’est ton argent. Et ton temps. Et ton espoir.

Bravo.

Monique Wasserman

novembre 22, 2025 AT 10:24La tokenisation des actifs réels est une évolution technologique majeure, certes, mais elle soulève des questions juridiques et éthiques fondamentales quant à la nature de la propriété et à la légitimité des mécanismes de gouvernance décentralisée.

Le fait que des individus non qualifiés puissent détenir des fractions d’actifs stratégiques constitue une dérive inquiétante, qui remet en cause les principes de la stabilité économique et de la responsabilité collective.

Il est impératif que les autorités européennes établissent un cadre normatif rigoureux, fondé sur des principes de droit civil et non sur des protocoles informatiques.

Babette Silber

novembre 24, 2025 AT 04:24La tokenisation c’est la fin de la France.

Les Chinois achètent nos châteaux, les Américains nos vignobles, les Suisses nos immeubles...

Et maintenant on va leur vendre des parts de notre histoire en NFT ?

Je vais mettre une photo de mon jardin en NFT et je vais demander 10 000 €.

Je suis prête à devenir la reine de la tokenisation.

🤣 #FranceVendue #NFTdeMonBain

Tainá Viviane

novembre 24, 2025 AT 09:48Il est irresponsable de présenter la tokenisation comme une opportunité d'investissement sans mentionner les risques fiscaux et les implications en matière de succession.

Un jeton n'est pas un actif reconnu par le fisc français dans sa forme actuelle.

Si vous investissez dans un jeton immobilier, vous risquez une déclaration erronée, des pénalités, voire une rétroactivité fiscale.

La réglementation n'est pas encore adaptée - et vous êtes les premiers à payer les conséquences.

Ne vous laissez pas séduire par le glamour de la blockchain. La loi, elle, ne dort pas.

Frederic von

novembre 24, 2025 AT 14:24J’aime bien ce que tu décris là. C’est comme si on ouvrait la porte à tout le monde, pas juste aux riches ou aux banques

Je pense qu’on a besoin de plus d’explications simples, surtout pour les gens qui ont peur de la tech

Et si on faisait des vidéos courtes, en français, pour montrer comment ça marche vraiment ?

Je suis prêt à aider si besoin - je connais un peu la blockchain, pas expert, mais j’ai compris l’idée

On peut faire ça ensemble, sans jugement, sans hype - juste avec du bon sens.

Collin T.

novembre 25, 2025 AT 20:52Tokenisation ? C’est juste la version 2025 du Ponzi scheme avec des NFT à la place des chèques

Vous croyez que les oracles sont fiables ?

Je vous dis : un jour, un oracle va dire que le Louvre est vide. Et tout le monde va vendre.

Et vous ? Vous allez pleurer sur vos jetons.

Le vrai actif, c’est la crédulité des gens.

Et vous êtes le produit.

Thierry Mangin

novembre 27, 2025 AT 12:43La tokenisation c’est du vent. Tout ça va craquer quand la prochaine crise arrive

Les gens vont vouloir récupérer leur immeuble et ils vont se rendre compte que leur jeton ne vaut rien

Et qui va répondre ? Personne.

La blockchain ne peut pas nourrir les gens, ni payer les impôts

On est en train de transformer la finance en jeu de rôle

Et moi je veux pas jouer.

maxime plomion

novembre 28, 2025 AT 16:15La tokenisation, c’est la meilleure opportunité depuis les ETF.

Vous avez vu les frais de transaction sur les marchés traditionnels ?

La blockchain les divise par 10. Et la liquidité ? 24/7.

Si vous avez 200€ à investir, commencez par un petit projet régulé - pas Binance.

Et arrêtez de croire que c’est de la spéculation. C’est de la propriété.

Vous avez peur ? Apprenez. Pas paniquez.

Rene Gomez

novembre 30, 2025 AT 14:50Je suis un ancien banquier, j’ai vu des choses. La tokenisation, c’est pas une mode. C’est la prochaine génération de la finance.

Je me suis mis à l’apprendre à 55 ans. Oui, c’est dur. Mais j’ai compris. Et maintenant, j’ai un jeton d’un vignoble en Bourgogne.

Ça m’a coûté 300€. Je reçois mes revenus chaque mois. Direct. Sans banque. Sans papier.

Je sais pas si c’est parfait. Mais c’est mieux que ce qu’on avait avant.

Si vous avez peur, commencez petit. 50€. Regardez. Essayez. Pas de pression.

Et si vous avez une question, je suis là. Je réponds à tout le monde. Même aux sceptiques.

Anne Georgiev Longuet

décembre 1, 2025 AT 22:52Vous croyez que c’est pour nous ?

Non. C’est pour les banques.

Elles vont nous faire croire qu’on peut être riches, alors qu’elles gardent le contrôle.

Vous pensez que les contrats intelligents sont neutres ?

Non. Ils sont codés par des gars à Zurich.

Et quand ça plante ? Qui paie ?

Vous. Encore.

Je vous prédis : dans 5 ans, on verra des gens en larmes sur Reddit en disant "j’ai perdu tout mon argent dans un jeton de blé".

Et les banques ? Elles riront en cash.

James Angove

décembre 2, 2025 AT 08:22YES THIS IS THE FUTURE 🚀

Imaginez : vous achetez un jeton d’un panneau solaire sur votre toit, il produit de l’énergie, vous gagnez de l’argent, et vous ne payez pas d’électricité !

Ça c’est la révolution !

On peut tous être des producteurs, pas juste des consommateurs !

Je suis en train d’investir dans 5 projets !

Vous aussi ? 💪🌍 #TokenizeEverything

Paris Stahre

décembre 2, 2025 AT 11:37La tokenisation est une aberration intellectuelle.

On réduit la propriété à un code. On dénature la relation humaine avec les biens.

Un immeuble n’est pas un fichier. Un tableau n’est pas un jeton.

La vraie richesse est dans la présence, la mémoire, l’histoire.

Vous voulez posséder un morceau de la France ?

Alors allez la voir. Marchez dessus. Ne la téléportez pas sur une blockchain.

Dominique Lelièvre

décembre 3, 2025 AT 10:19Je me demande… si on peut tokeniser la paix ?

Si on pouvait créer un jeton qui représente un engagement collectif à ne pas vendre nos terres à des fonds spéculatifs…

Et si chaque fois qu’un jeton est acheté, une part de ce jeton est donnée à une école locale ?

La technologie n’est pas bonne ou mauvaise. C’est l’intention qui compte.

Peut-être que la tokenisation peut être un outil de justice…

Si on la construit avec cœur.

Et pas juste avec des contrats intelligents.

Julien Malabry

décembre 3, 2025 AT 16:39Si tu veux commencer, commence avec 50€.

Pas besoin d’être expert.

Regarde les plateformes régulées.

Apprends un peu.

Et surtout, ne laisse pas la peur te bloquer.

Tu vas y arriver.

Je crois en toi.

James Kaigai

décembre 4, 2025 AT 08:38cool je vais tester avec 100€ ce week-end

si ça marche je partage avec mes potes

on va faire une mini-ferme tokenisée 😎

Lizzie Perrin

décembre 5, 2025 AT 17:55je me demande si les jetons peuvent être transmis à mes enfants

et si ils vont comprendre ce que c’est

ou si ça va leur sembler aussi bizarre que les chèques à nos parents

la technologie change tout

mais les liens entre les gens… ça reste

je veux croire ça

Adrien GAVILA

décembre 6, 2025 AT 08:30Tokenisation = asset-backed security 2.0 avec un buzzword de plus

Les oracles sont un point faible majeur

Le risque de contrepartie est sous-estimé

Et la liquidité ? Elle n’existe que sur papier

Les vrais investisseurs institutionnels ne sont pas encore entrés

Donc non, ce n’est pas une révolution

C’est une bulle avec un joli site web

Arnaud Gawinowski

décembre 7, 2025 AT 04:22Je ne comprends rien à tout ça

Et je n’ai pas envie de comprendre

Je préfère acheter un bon vin et le boire avec des amis

Pas des jetons de vin

Le monde est déjà trop compliqué

Je veux des choses simples

Et si vous voulez jouer avec des codes, allez-y

Moi je reste avec mon verre.

Andre Swanepoel

décembre 7, 2025 AT 04:46Je trouve ça incroyablement humain.

Je travaille avec des agriculteurs en Provence.

Un d’entre eux a tokenisé sa vigne pour payer les salaires de ses employés.

Il n’a pas vendu sa terre. Il a juste partagé les revenus.

Les gens du village ont acheté des jetons.

Et maintenant, ils viennent boire le vin… et ils savent que c’est leur vin aussi.

Ça change la relation.

Ça crée du lien.

Et ça, personne ne peut le tokeniser. C’est déjà là.

Denis Groffe

décembre 7, 2025 AT 07:51Et si c’était une arnaque pour faire passer les fonds de pension dans l’ombre ?

Les banques veulent que tu penses que tu es libre… mais en fait tu es juste un petit actionnaire dans un système qu’elles contrôlent

Regarde les contrats intelligents. Ils sont écrits par des avocats. Pas par des gens.

Et si un jour ils changent les règles ?

Qui va te défendre ?

Personne.

Le système est conçu pour que tu perdes.

Je te le dis en toute sincérité.

Jeremy Horn

décembre 8, 2025 AT 10:42J’entends ta peur, Denis, et je la comprends. J’ai moi-même douté pendant des mois.

Mais ce que tu décris, c’est ce qui s’est passé avec Internet. Les premiers disaient que c’était un piège pour les entreprises.

Et pourtant, il a permis à des milliers de petits artisans, des artistes, des éleveurs, de vendre directement à des gens du monde entier.

La technologie n’est pas bonne ou mauvaise. C’est la manière dont on la construit qui compte.

Si on veut que la tokenisation soit juste, il faut qu’on la construise ensemble - avec des lois claires, des oracles transparents, et surtout, avec l’implication des citoyens.

Je ne dis pas que c’est parfait. Mais je dis qu’on peut le rendre mieux.

Et ça commence par parler. Pas par craindre.

Sophie Spillone

décembre 9, 2025 AT 14:36Et moi je dis : si je veux un morceau de la tour Eiffel, je vais la voir. Je ne vais pas acheter un NFT pour me faire croire que je l’ai.

La vraie richesse, c’est l’expérience. Pas le code.

Je vais boire du vin. Pas des jetons de vin.

Je vais marcher sur une plage. Pas sur un jeton de sable.

Arrêtez de digitaliser tout ce qui est beau.

On va finir par perdre le réel.

Et vous, vous allez vendre des tickets pour regarder la réalité… en NFT.

maxime plomion

décembre 11, 2025 AT 04:20Si tu veux un vrai immeuble, achète-le. Mais si tu veux une part de revenu, sans les tracas, la tokenisation c’est la meilleure option.

Le risque ? Oui. Mais tu en as aussi en bourse.

Le vrai danger, c’est de ne rien faire.

Et puis… tu penses que les banques sont plus fiables ?

Elles ont fait planter l’économie en 2008.

La blockchain, elle, ne ment pas.

Elle enregistre. C’est tout.

Julien Malabry

décembre 12, 2025 AT 14:27Ça fait du bien de voir quelqu’un qui parle avec du cœur.

Ne laisse pas la peur te dire ce que tu dois faire.

Apprends. Un peu. Chaque jour.

Et si tu as peur, commence avec 50€.

Regarde. Entends. Sentez.

Et puis décide.

Personne ne t’oblige à tout acheter.

Juste à essayer.

Aurelien Amsellem

décembre 14, 2025 AT 03:24Et vous, vous croyez que les gens vont comprendre la différence entre un jeton et une action ?

Non.

Ils vont croire qu’ils sont propriétaires.

Et quand ça va péter, ils vont crier à la trahison.

Les banques savent ça.

Elles veulent que vous croyiez.

Parce que plus vous croyez, plus elles gagnent.

Vous êtes les moutons.

Et la blockchain ? C’est la nouvelle bergerie.

Patrick Hochstenbach

décembre 14, 2025 AT 20:33Je dois rectifier : il y a déjà des cas de jetons bloqués parce qu’un oracle a été piraté.

Un projet de tokenisation d’immeuble en Suisse a dû être gelé après qu’un capteur de loyer a été falsifié.

La technologie est puissante, mais elle n’est pas magique.

Les humains sont toujours le maillon faible.

Et les régulateurs ? Ils sont en retard.

Il faut plus de transparence, pas moins.

Denis Groffe

décembre 15, 2025 AT 12:15Et si la tokenisation n’était qu’un moyen de faire passer les fonds de pension dans les mains des ultra-riches ?

Un jour, tu achètes un jeton de blé.

Le lendemain, tu découvres que la ferme a été vendue à un fonds offshore.

Et ton jeton ? Il ne te donne plus rien.

Le système est conçu pour que tu sois toujours le dernier à savoir.

Je ne dis pas que c’est tout faux.

Je dis que c’est un piège habillé en révolution.